Demandez le programme de #RadioLibertaire 89.4 MHz Paris - #podcasts #RSS #Stream ---> https://urlr.me/BXj5CR

Articles les plus récents

-

Programmes de Radio Libertaire du 16 au 22 février 2026

16 février

16 février

-

Programmes de Radio Libertaire du 9 au 15 février 2026

9 février

9 février

Demandez le programme de #RadioLibertaire 89.4 MHz Paris - #podcasts #RSS #Stream ---> https://urlr.me/9X85He

-

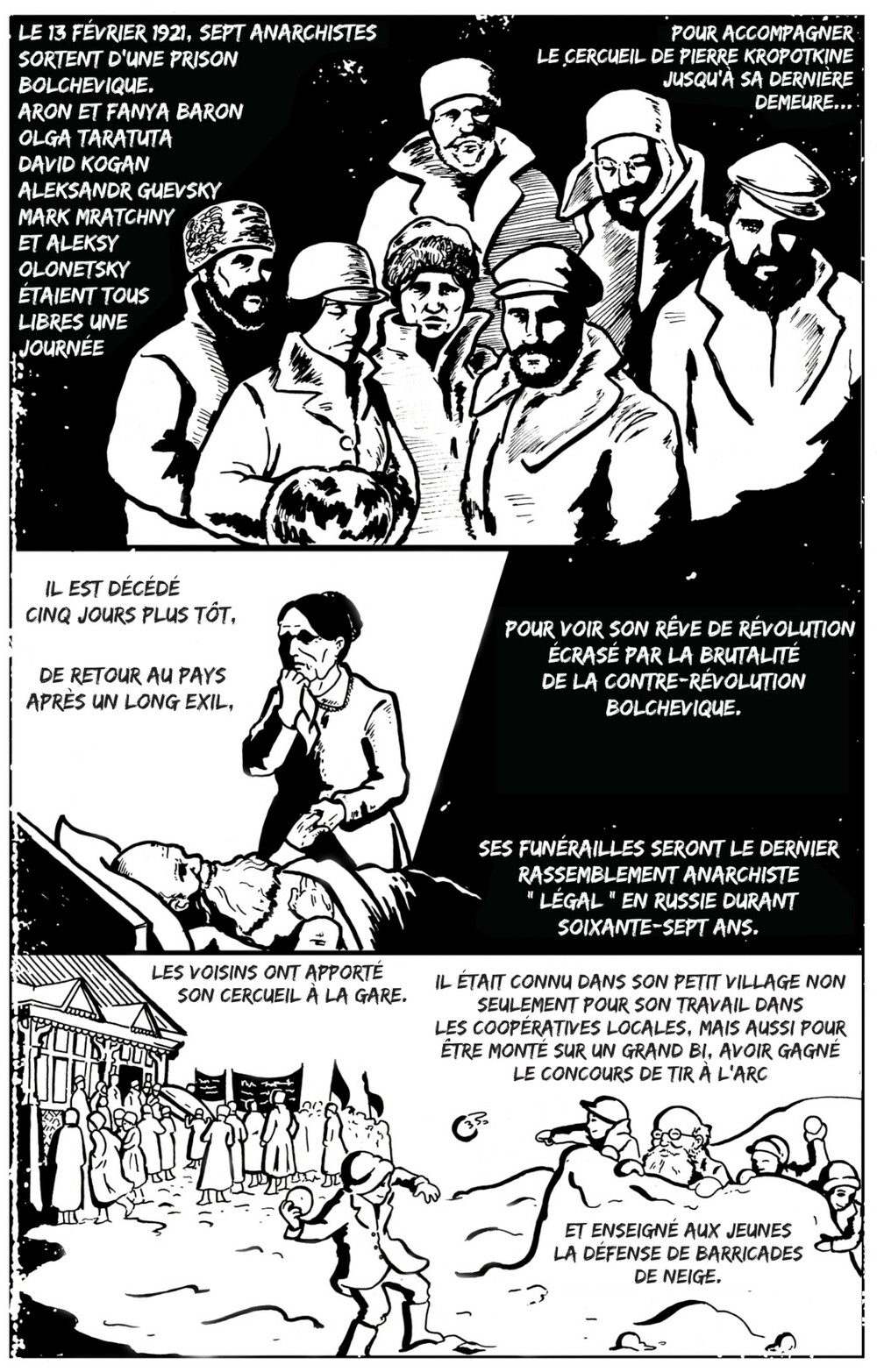

Liberté pour les prisonniers qui luttent pour les idéaux anarchistes - 01

8 février, par no Bonzo

8 février, par no Bonzo

Une courte bande dessinée sur les funérailles de Pierre Kropotkine.

-

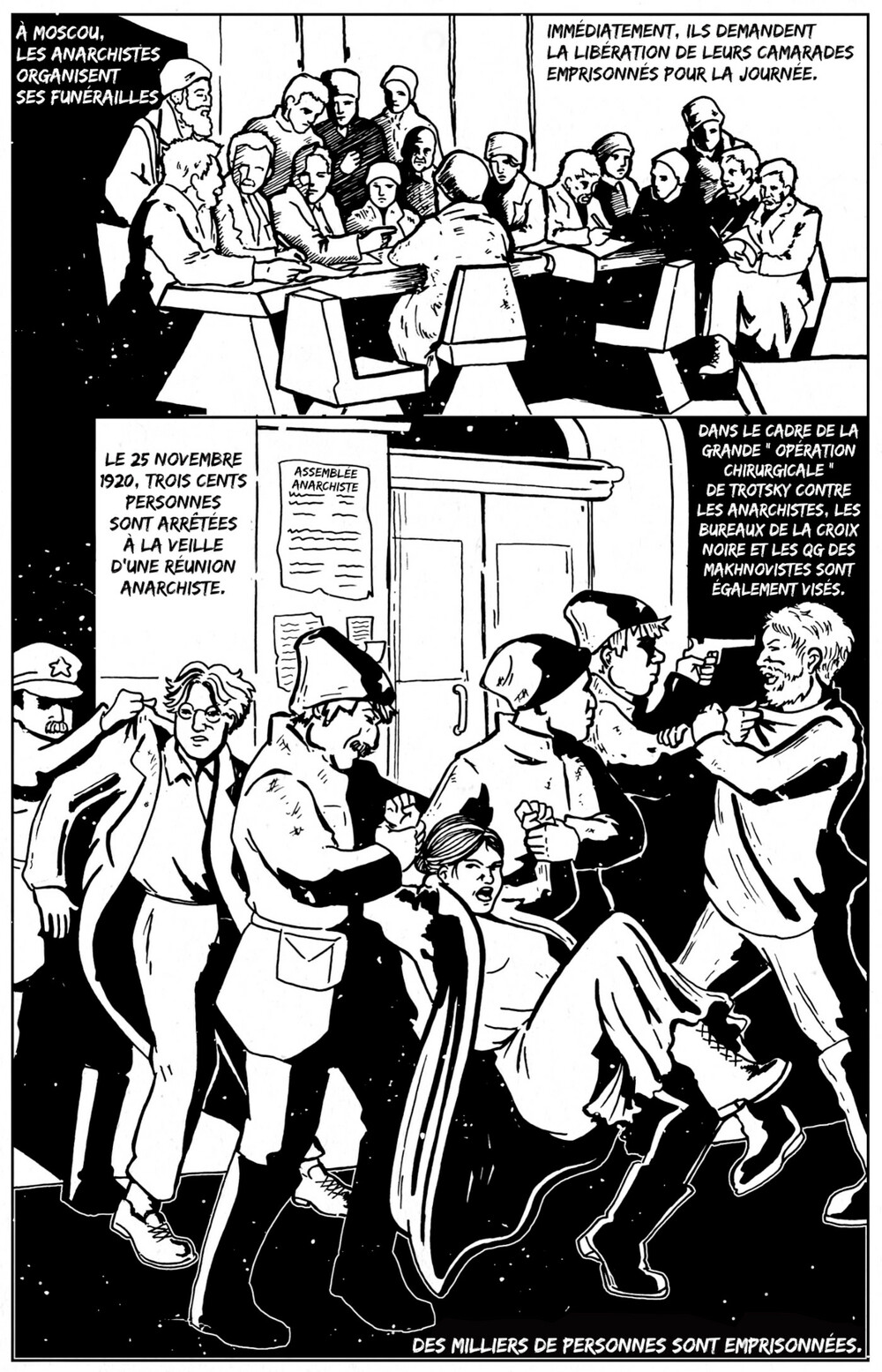

Liberté pour les prisonniers qui luttent pour les idéaux anarchistes - 02

8 février, par no Bonzo

8 février, par no Bonzo

Une courte bande dessinée sur les funérailles de Pierre Kropotkine.

-

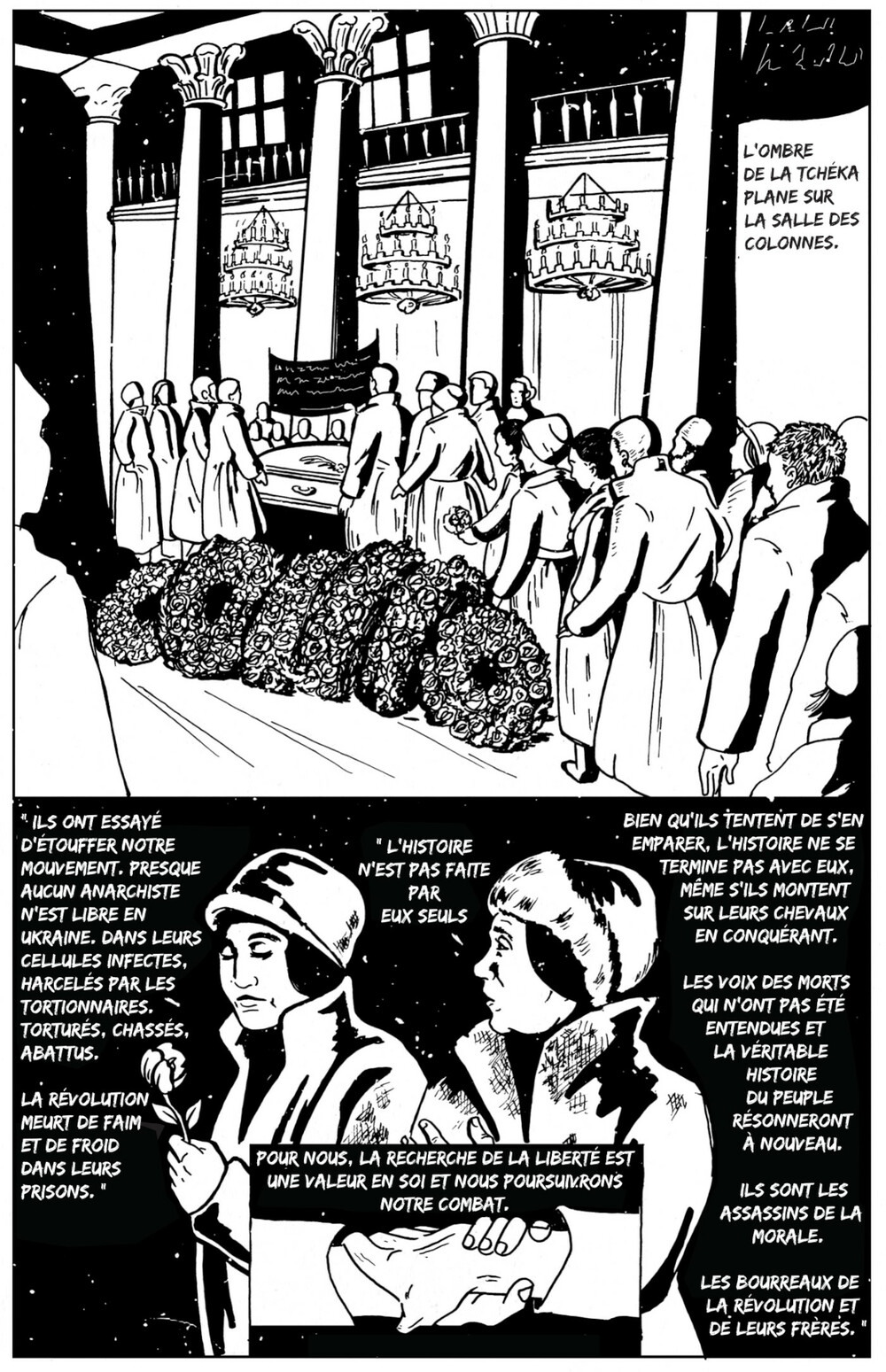

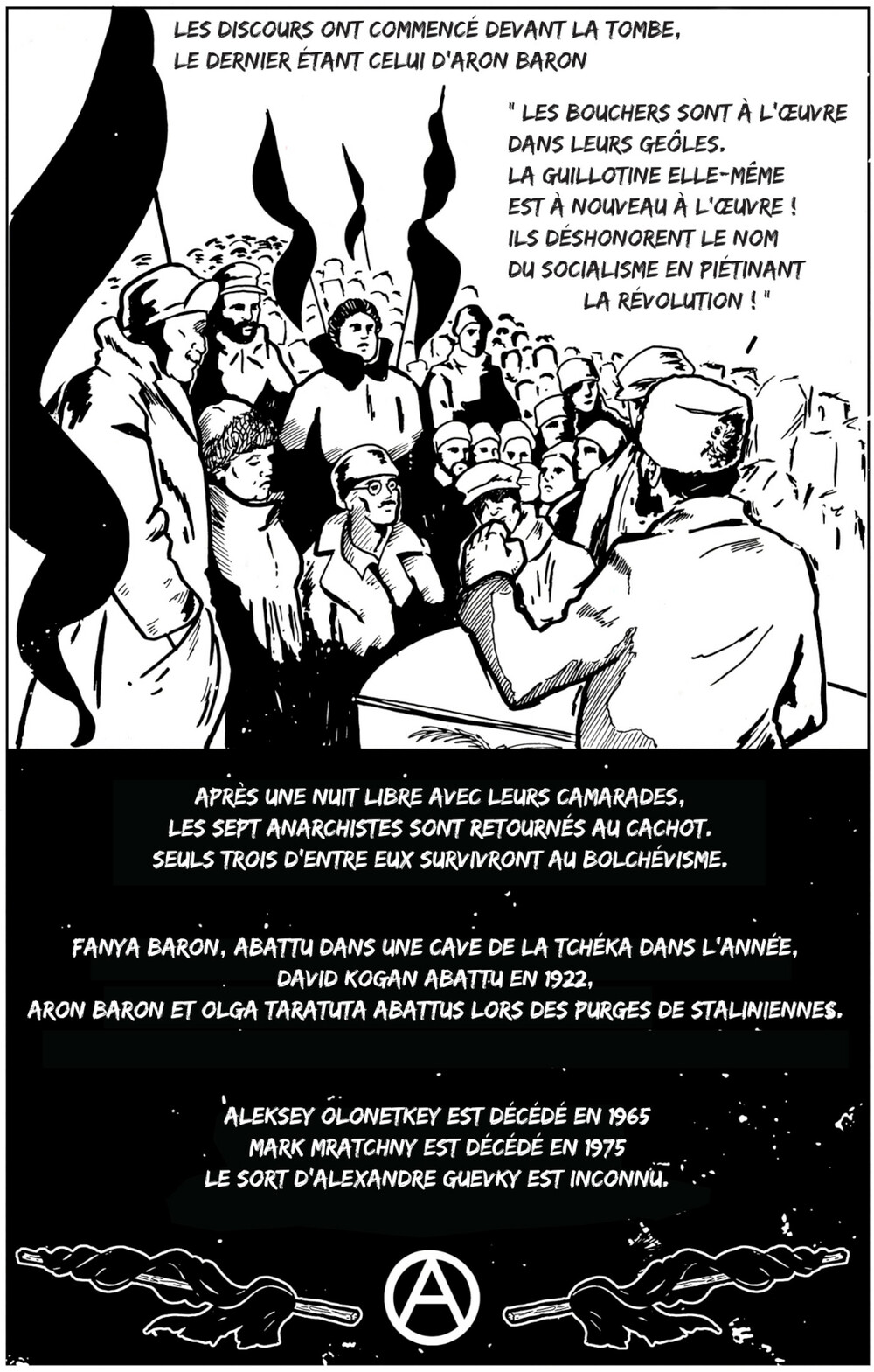

Liberté pour les prisonniers qui luttent pour les idéaux anarchistes - 03

8 février, par no Bonzo

8 février, par no Bonzo

Une courte bande dessinée sur les funérailles de Pierre Kropotkine.

-

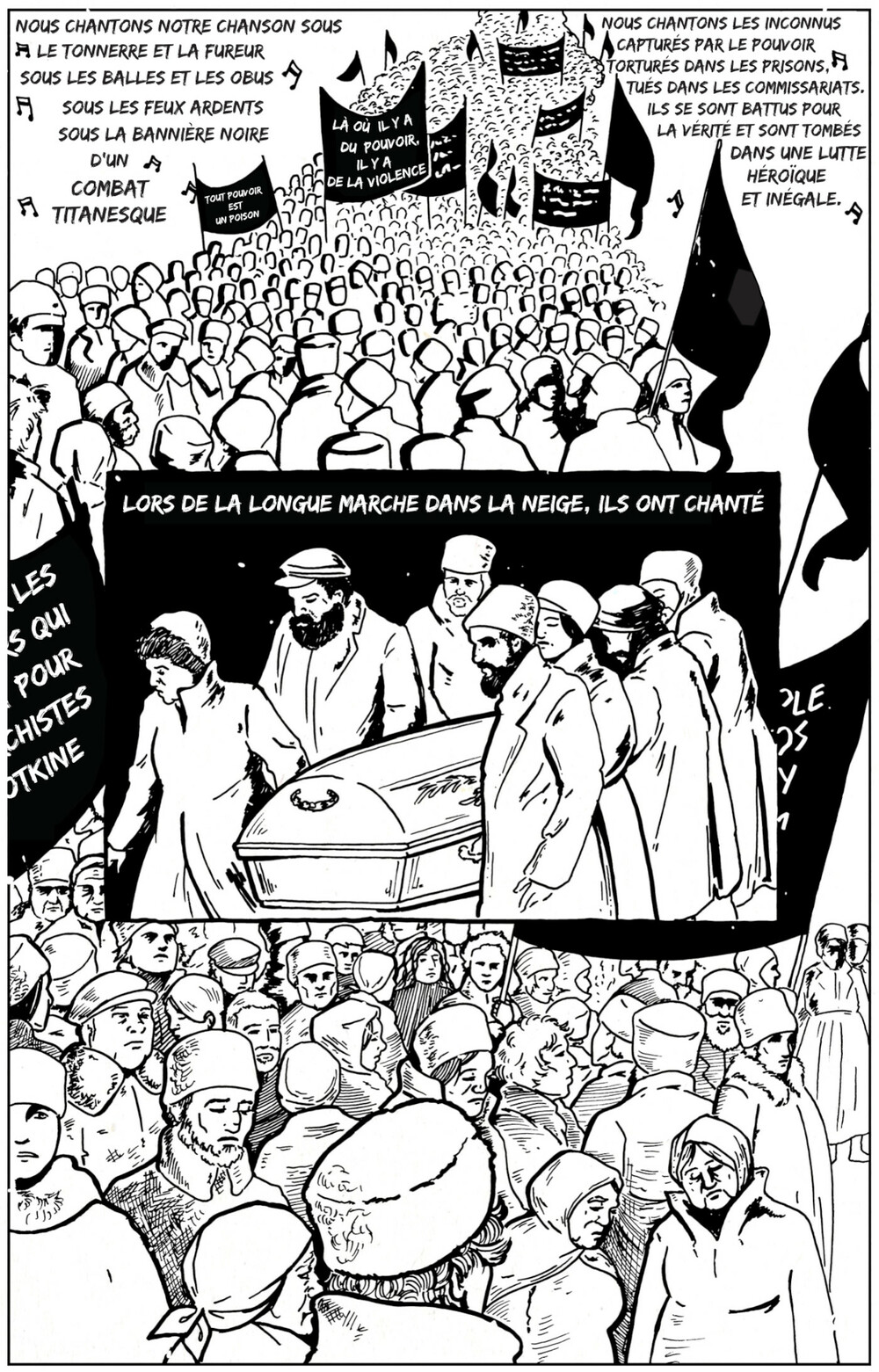

Liberté pour les prisonniers qui luttent pour les idéaux anarchistes - 04

8 février, par no Bonzo

8 février, par no Bonzo

Une courte bande dessinée sur les funérailles de Pierre Kropotkine.

-

Liberté pour les prisonniers qui luttent pour les idéaux anarchistes - 05

8 février, par no Bonzo

8 février, par no Bonzo

Une courte bande dessinée sur les funérailles de Pierre Kropotkine.

-

Liberté pour les prisonniers qui luttent pour les idéaux anarchistes - 06

8 février, par no Bonzo

8 février, par no Bonzo

Une courte bande dessinée sur les funérailles de Pierre Kropotkine.

-

À la recherche d’Eva Kotchever - France Culture : Une histoire particulière

6 février

6 février

« Par Clémence Allezard. Juive polonaise, proche des anarchistes, lesbienne, prolétaire, immigrée, où qu’elle aille, Eva Kotchever est une paria. Lorsque l’activiste et passeuse d’histoire Suzette Robichon la “rencontre”, elle est comme happée. Débute alors une longue quête... »

-

Madeleine Pelletier

3 février, par Cédric Pérolini

3 février, par Cédric Pérolini

Madeleine Pelletier naît à Paris en mai 1874 et se révolte rapidement contre les conceptions réactionnaires de sa mère. Comme la majorité des jeunes filles pauvres, elle interrompt sa scolarité, mais obtient en candidate libre le baccalauréat en 1897 avec mention très bien.

PARTAGE NOIR

PARTAGE NOIR