Accueil > Partages > Aristide Delannoy (1874 - 1911)

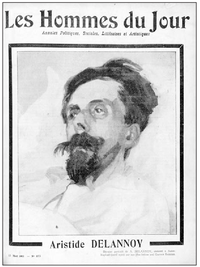

Aristide Delannoy (1874 - 1911)

mercredi 30 juillet 2025, par (CC by-nc-sa)

Nous reproduisons ici l’introduction écrite par Henry Poulaille au recueil de dessins Un crayon de combat - Aristide Delannoy, publié par « Le Vent du Ch’min » en 1982.

Le Dictionnaire critique et documentaire des peintres, dessinateurs et graveurs de Bénézit, le plus complet de ces dictionnaires (il a 5 000 pages double colonne) consacre trois lignes à Delannoy : Delannoy (Aristide), peintre né à Béthune (Pas-de-Calais) en 1874, mort à Paris en 1911. Il exposa au Salon des Indépendants. Il collabora comme illustrateur à plusieurs journaux

.

C’est tout. C’est peu.

Constatons simplement.

Delannoy fut une de mes premières admirations. Au cours de mes explorations dans les tiroirs de la commode où mon père rangeait ses livres, explorations effectuées à son insu, j’avisai quelques dessins, couvertures d’hebdomadaires, coupures de journaux, quelques numéros de l’Assiette au Beurre et des Hommes du Jour ; il y avait une bonne trentaine de ceux-ci, ils étaient signés Delannoy. J’avais déjà l’habitude de regarder les signatures. Une page m’impressionna particulièrement. C’était la caricature du Général d’Amade, l’un des pacificateurs

du Maroc. Elle le montrait tout ensanglanté, un vrai saigneur et le coloriage du dessin accusait en rouge vif l’intention de l’artiste, constituant un témoignage irrécusable contre l’armée.

J’avais environ douze ans. Je n’étais plus le gosse bien sage de mes débuts à l’école communale, alors que j’étais glorieux d’être Français, du même pays que le grand savant Pasteur qu’on portait au pinacle et dont nos cahiers de classe imposaient le portrait. 1906-1907. J’étais particulièrement fier que mes nom et prénom aient les mêmes initiales que celles de la devise de la France que nous rappelait la « Laïque » : « HONNEUR - PATRIE ».

Cette sotte vanité ne m’avait pas duré longtemps. Un oncle que j’aimais beaucoup, revenant de Biribi, avait refroidi mon goût pour les choses militaires et la découverte du dessin de Delannoy campant le général aux bras sanglants m’en avait détourné tout à fait.

Comme tous les gosses, j’étais curieux et, m’étant aperçu que deux tiroirs de la commode servaient de bibliothèque à mon père, j’y avais bientôt fait des emprunts. Il fallait des ruses de Sioux pour consulter les trésors qui étaient renfermés là. Mon père n’eut pas admis ces investigations et, ma mère travaillant à ses chassis dans cette pièce qui était la seule habitable, je devais me garder d’attirer l’attention. Il y avait quelques bouquins de Zola et Zevaco, des fascicules dépareillés de l’Homme et la Terre de Reclus et tout un tas de brochures anarchistes enfouies sous des fascicules de romans populaires d’Eugène Sue et d’Erckman-Chatrian, de numéros des Temps Nouveaux et les dessins dont j’ai parlé. En une dizaine de mois, j’étais parvenu à tout regarder. Lorsque mon père s’aperçut que je butinais dans, ses « caches », il m’engueula. Ce n’est pas de ton âge !

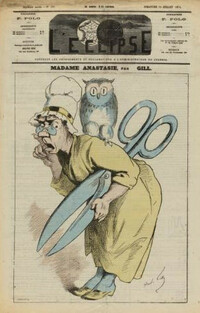

, mais j’avais à peu près tout vu et lu. C’est ainsi que naquit en moi le goût pour le dessin satirique. Il y avait dans ces paperasses entremêlées le Gil Blas illustré, l’Éclipse, le Père Peinard, etc., des points de repère qui me furent d’utilité quand je devins plus « grand ». Des noms s’étaient fixés dans mon esprit : Steinlen, André Gill, Ibels, Luce, Grandjouan, Jossot, Camara, Delannoy.

Combien de fois son général aux bras sanglants qui m’avait éberlué me revint à l’esprit. Ce coloriage était une réussite. C’est le cas de le dire : « le sang parlait ». Ç’avait été, je le sus plus tard, tiré à pas mal de milliers d’exemplaires. Le numéro s’enleva ; ce fut une manière de triomphe pour le jeune hebdomadaire, mais il devait faire poursuivre et condamner l’auteur du texte, Victor Méric, et l’artiste à un an de prison. Malade, Delannoy vit son mal s’aggraver. Des protestations le firent sortir de geôle, mais il devait en mourir quelques mois plus tard. Je ne devais jamais oublier le nom de Delannoy.

Quand je fus seul, à l’entrée de mes treize ans, mon père étant décédé au début de 1910 et ma mère dans la même année, je n’eus plus les tiroirs de la commode paternelle à ma portée. J’étais déjà un jeune salarié, dès mes treize ans révolus. J’avais pu ainsi apporter quelques payes à maman qui, malade, se débattait avec trois gosses dont j’étais l’aîné.

Notre grand-mère ne pouvait pas assumer la charge de nous garder. Un oncle s’était bien proposé pour nous prendre, mais il avait déjà six enfants dont deux jeunes et sa femme était impotente.

Au cours d’une discussion, il avait été décidé que ma sœur irait chez un oncle boutiquier où elle fit la boniche et notre jeune frère serait placé dans un orphelinat de Bretagne, une pétaudière calotine où, nourri de patates et d’orémus, il devait rester jusqu’à seize ans. Ce pensionnat qui s’honorait du patronage d’Albert de Mun, avait eu parmi ses involontaires prisonniers, Georges Yvetot qui, élève déjà rebelle là-bas, devint, dès que libéré, un des plus actifs animateurs de la propagande révolutionnaire, syndicaliste, anarchiste et antimilitariste. Mon frère devait, un peu comme lui, mal tourner.

Furieux du résultat de cette décision de la famille, je les engueulai. Foutez-vous tout ça au cul. Moi, je me démerderai tout seul

. J’allai voir mon instituteur qui m’avait fait prendre par un pharmacien et il l’alla retrouver pour lui demander de me garder « couché, nourrit, blanchi » : c’était une formule assez courante au temps qu’on a appelé la « belle époque ».

Entre nous, comparativement à la nôtre, c’était plutôt une belle époque. Enfin, je sais tout le monde a l’air content : télé, voitures, alcool, drogues etc.

Mon patron ayant accepté, je fus donc couché. J’eus une chambre à moi. J’étais libre au lendemain de mes treize ans. Être son maître à cet âge ! J’étais content. Je pourrais disposer de mes loisirs à ma guise... Évidemment, ces loisirs, il fallait voir à les prendre. La pharmacie ouvrait à huit heures et fermait à neuf heures du soir. C’est-à-dire que j’étais libre après le dîner, à environ neuf heures un quart. Ma chambre était à cinq minutes de mon travail. Donc je ne perdais pas trop de temps. Voulant profiter de ma liberté pour lire, écrire, dessiner, il me fallait organiser le temps dont j’avais droit à disposer. Le mieux, pensais-je, c’était de prendre sur mon sommeil. J’arrivai en un mois au résultat espéré. Quatre heures pour dormir, cinq au maximum, me suffirent et j’ai pu garder ce rythme sans gêne jusqu’aux environs de la septantaine.

Ayant coupé avec ma famille, rien ne me revint des livres, brochures et dessins. Cela n’avait pas été sans me causer de la peine, mais je me consolais. Ma liberté me laissait les joies de la rue. Il y avait les affiches sur les murs et, dans les kiosques à journaux et les vitrines des librairies, les couvertures de Fantasio aux amusants dessins de Roubille où l’artiste jouait avec deux personnages typiques, les couvertures de Raïeter, l’ami de Delannoy, pour les Hommes du Jour, les grands dessins de la Bataille Syndicaliste et de la Guerre Sociale, ceux de la Calotte en noir et vert signés Mac : A. F. Mac, dont je suis hélas, seul à me rappeler [1].

Mais revenons à Delannoy dont les quelques numéros de l’Assiette au Beurre qu’avait gardés mon père et des Hommes du Jour des premières années n’étaient plus pour moi qu’à l’état de souvenirs. J’eus la chance de pouvoir bientôt les retrouver peu à peu au cours des promenades qui faisaient la moitié de mon métier de saute-ruisseau chez mon patron potard.

En 1911 je connus Paul Delesalle que son activité militante de deux décades chargées, avait condamné à ne plus pouvoir travailler dans son métier d’ouvrier. Être militant à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, n’était pas une garantie de facilité d’existence. C’est maintenant devenu « un métier » ai-je lu. Cela risque de se payer cher demain. Mais nous parlons d’un militant d’hier, un vrai. Delesalle qui avait été le bras droit de Fernand Pelloutier (les Bourses du Travail, l’impulsion donnée à la grève générale comme moyen d’action) avait été écarté de son métier de mécanicien. Il était cependant un ouvrier de tout premier plan dans son travail qu’il aimait. Rappelons seulement que c’est lui qui avait construit et mis au point le premier appareil de projection cinématographique, le tout premier : celui de Lumière en 1895.

Mais il était considéré comme une brebis galeuse. Il eut la chance d’avoir un ami qui lui prêta un peu d’argent et je pense que sa sœur, l’actrice de théâtre Mona Delza (qui fut la Vierge Folle de la pièce d’Henry Bataille, entre autres succès) l’aida également. Delesalle put prendre une petite boutique rue Monsieur-se-Prince où il fit de la librairie d’occasion et de l’édition syndicaliste et anarchiste : la Publication Sociale.

Il fut un des premiers libraires où je me fournis dès la fin de 1911. Il m’avait « à la bonne » et m’aida à me débrouiller littérairement, me conseillant et me donnant des choses en plus de ce que je lui achetais. Il s’amusait à me voir si attentif et passionné et, bientôt, j’eus un tas de Gil Blas Illustré, d’Éclipse, de Père Peinard et des Hommes du Jour dont le numéro sur le général aux mains sanglantes. En 1914, grâce à Delesalle pour beaucoup et à jean Grave à qui il avait parlé de moi, j’avais collectionné de nombreuses pages de Steinlen, Delannoy, Grandjouan, etc.

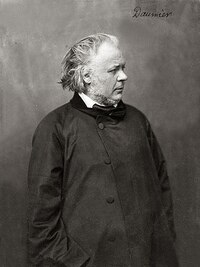

Je ne m’attarderai pas sur les collaborations de Delannoy dans Le Bon Vivant, Le Petit Illustré amusant, La Vie pour rire, etc. Ses dessins devaient être strictement pour amuser et il n’y a pas un grand dommage de les ignorer. Le Delannoy qui compte, c’est le peintre dont on n’a que très peu de choses et le dessinateur de combat qui d’emblée, s’était inscrit et imposé dans la lignée de Daumier et d’André Gill.

Ce m’était une joie de reprendre les dossiers que j’avais constitués sur ces artistes, car ç’avait été vite une manie, cette constante mise à jour de mes acquisitions dans les domaines littéraires et artistiques.

A ma table, devant mes cahiers que j’emplissais de documents découpés et collés et de copies d’articles, j’entassais bientôt une quantité de ces cahiers de 32 à 120 pages sur les peintres, les as du dessin, et sur la poésie, le théâtre, la chanson sociale, etc.

Il y eut plusieurs mois de gâchés, ceux où m’étant emmêlé dans l’histoire Bonnot par mes « relations », j’avais suivi le déroulement du drame en notant ce qui m’avait frappé, ému, écœuré et meurtri, mon meilleur camarade d’alors ayant été tué par un de ceux qu’il avait hébergés parmi d’autres, au nom du Droit d’Asile. Entre le second semestre de 1912 et le début de 1913, le contrôle du jugement de l’affaire m’avait mangé le temps que je désirais consacrer à mes lectures. Ce furent des heures perdues et pénibles, mais ceci est une autre histoire...

En reprenant mes Assiette au Beurre, mes groupages Delannoy, Steinlen et autres, je parvins à reprendre mes esprits et je me dégageai du marasme où j’étais plongé à l’insu de tous puisque j’étais un gosse seul. A qui me serais-je confié ?

J’ai peut-être tort de rappeler ces choses ici ; elles peuvent paraître en dehors du sujet, mais si j’ai proposé aux camarades du Vent du Ch’min de faire la préface à leur ouvrage sur Delannoy, c’est parce que, lorsqu’ils me parlèrent de leur projet, mon emballement de gosse s’imposa à moi et parce qu’effectivement Delannoy avait été le premier point d’où j’étais parti dans ma recherche d’art.

Les mains sanglantes du bandit galonné d’Almade m’indiquaient la voie que je devais suivre. J’ai toujours eu ce dessin dans ma pensée ; il fut l’un de ceux qui me marquèrent le plus profondément.

Delannoy est mort à 37 ans. Il était costaud d’apparence, mais d’apparence seulement. Il avait eu une enfance maladive dont il traînait les séquelles, nous dit Gaston Raïeter, son meilleur ami. Son père était mort à moins de 30 ans ; le fils devait s’en aller de la même maladie. Il avait été ajourné puis réformé au corps, Marié, il avait eu deux garçons morts tout deux jeunes.

Rêvant d’être peintre, il avait eu à Lille comme maître un brave type Pharaon de Winter qui lui avait bien mis son métier en mains. Il avait fait ensuite un rapide passage à Paris, en 1891, chez Bonnat qu’il avait vite quitté, retournant au pays. Mais il fallait vivre. Il était attiré par la capitale et, profitant de l’Exposition Universelle de 1900, y était revenu s’y fixer. Il pensa à proposer des dessins dans les journaux. C’était un pis-aller, il verrait plus tard pour la peinture, sa famille n’encourageant pas sa vocation.

Il s’acharna à crayonner, allant d’un périodique à l’autre : Le Frou-Frou, Le Pêle-Mêle, le Petit Illustré Amusant, le Rire, Le Sourire, Le Journal pour tous, etc. Accepté assez vite comme collaborateur régulier, il prit confiance en la carrière d’illustrateur qui semblait s’ouvrir largement. Il aborda les périodiques politiques. En juillet 1901, deux dessins de lui passaient dans l’Assiette au Beurre, dans les pages du supplément qui, dans la première année, publiait des jeunes et des inconnus. Ces deux croquis étaient sur les Gueules Noires, ce qui était une curieuse carte de visite. Dès 1902, il était parmi les artistes qui composèrent l’un des plus importants numéros de la publication : Les Falsificateurs du Lait. Delannoy, dès lors. fut de la maison. Sa signature se trouve dans plus de soixante fascicules et elle était encore en novembre 1910 dans le Pain Cher avec Raïeter et Camara et dans Messes de Minuit et Réveillons qu’il composa avec Grandjouan pour Noël 1910. Ce sont ses derniers dessins, avec son Christ chez les Prostituées, paru dans le numéro hors-série sur Noël des Hommes du Jour.

L’Assiette au Beurre conquit la première place dans le domaine de l’art satirique grâce à une douzaine d’artistes d’esprit révolutionnaire contents d’avoir la possibilité d’affirmer leurs convictions. Delannoy fut avec Grandjouan le plus actif de cette pléiade d’hommes décidés, les Steinlen, Jossot, Naudin, Canera. Je renvoie le lecteur à l’ouvrage publié récemment par Michel et Elisabeth Dixmier chez Maspéro : L’Assiette au Beurre, revue satirique illustrée (400 pages et 42 hors-texte).

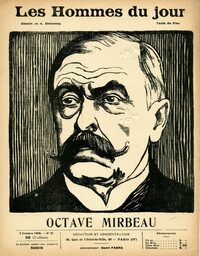

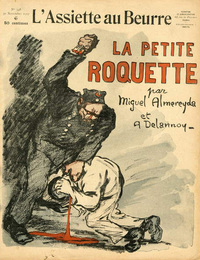

Je me bornerai à parler de Delannoy qui en fut un des principaux collaborateurs. De 1902 à 1910, on compte plus de trois cents dessins de lui. Une douzaine de numéros sous sa seule signature : Notre Darne de l’Usine, 1902 — La Petite Ville, 1903 — Asiles et Fous, 1904 — La Traite des Gosses (texte de L. Frapié), La Fête à Marianne, Faisons des Enfants, La Petite Roquette (texte d’Almereyda), 1907. Soulignons cette date de 1907. Elle apportait un peu de joie au foyer qui n’en avait guère connu. C’était l’an de la naissance de sa fille Madeleine. En 1908 paraissaient Les Conseillers Municipaux, Les belles phrases de Clemenceau. En 1909, Les Bonnes Paroles de Briand et en 1910 Les Métiers des Curés.

Delannoy était en outre co-auteur avec Grandjouan et Florès du numéro sur la catastrophe de Courrières (1906), avec Grancljouan aussi pour Messes de Minuit et Réveillons (1910), avec Naudin et Grandjouan dans Les Métiers qui tuent avec textes des frères Bonneff (1907).

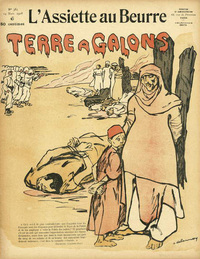

Mentionnons quelques titres des numéros spéciaux parmi la soixantaine où il donna 2, 4, 6 et 8 dessins. On se rendra compte de la largeur de son horizon politique. Depuis Les Falsificateurs du Lait (1902), Les Apaches du Préfet (1903), La Question d’Alsace-Lorraine, Les PTT, Les Écorcheurs, Le Sauvetage de l’Enfance (1904), Les Bourreaux des Noirs, La Mutualité, Les Éteignoirs de la Pensée (1905), Les Retraites ouvrières, Conseils de Révision, Les Inventaires, La Liberté, Les Conseils de Guerre, Les Tournants de l’Histoire (1906), La Peine de Mort, La Question Sociale, La Révolte des Vignerons, Europa, Civilisons le Maroc, Les Quinze Mille, Antimilitaristes, Léopold en Ménage (1907), Les Grandes Entreprises, Les Mouchards, Terre à Galons, La Vérité sur la Crise de l’Amour, Fallières à Londres, Rebelles, Les Slaves, Bruits de guerre, bruits de paix, La Liberté d’Opinion (1908), Les Camelots du Roy, Protecteurs et Protégés, L’Affaire Bassot, Les Coulisses des Courses, Boucherie « Aux Armes de Castille » (à propos de l’affaire Ferrer) (1909), La Congrégation des Liquidateurs, Le Pain cher (1910). En 1909. sous le pseudonyme de Pierre Sec, Delannoy, à la Santé, collaborait aux numéros L’Octroi et Le Gâchis.

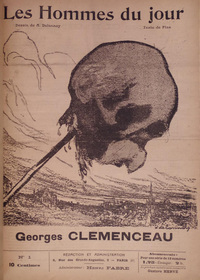

Delannoy avait de l’étoffe et nul mieux que lui sans doute ne pouvait entreprendre la bagarre qui s’offrirait hebdomadairement avec Les Hommes du Jour qu’envisageaient de lancer Henri Fabre et Victor Méric. Il s’agissait d’un brûlot violent de quatre pages donnant le portrait dessiné et la biographie de l’homme qu’on présentait.

Flax (Victor Méric) avait, dans ses articles de La Guerre Sociale, montré un aperçu de ce qu’il donnerait ; Delannoy, dans l’Assiette au Beurre, Les Temps Nouveaux, La Caricature, La Guerre Sociale, Le Cri de Paris, faisait également le poids. La réussite de cette publication pouvait être douteuse, devant se cantonner à des portraits. Il y avait eu André Gill, La Lune, L’Éclipse. Le Charivari, Le Tintamarre, Le Panthéon De Nadar. Et certains noms dominaient : ceux de Daumier avec Robert Macaire, Henry Monnier et son Joseph Prudhomme, Traviès avec Mayeux. L’éventail s’ouvrait avec Gill dont les caricatures de Thiers sont restées inoubliables et le déroulement aboutissait à Toulouse-Lautrec. Vouloir les égaler n’était peut-être pas dans la pensée de Delannoy qui était sans prétention. Il avait confiance en lui, il acceptait d’aller sur le ring. Ce serait, pensait-il, passionnant. En 1908, on avait souvenir des portraits par Valloton dans La Revue Blanche, Le Cri de Paris, La Grande Revue, des couvertures du Rire par Jean Veber, Léandre, Gyp, des portraits de Barrère dans Fantasio. Et l’on ne comptait plus les charges de Cappiello, de De Losques, Sem, dans les feuilles les plus distinguées. Il y avait les dessins de Rouveyre au Mercure de France, les portraits d’artistes d’Ibels (ceux du théâtre), les caricatures de Camara dans Frou-Frou, les croquis de Cazals et d’Ernest La Jeunesse sur les littérateurs et Henry Bataille venait de publier une série où l’on voyait Jules Renard, P. Louys, Mirbeau, Jean Lorrain. A l’Humanité, Cabrol, H. P. Gassier à qui l’on doit sans doute le meilleur portrait de Briand, celui où il nous le campe en Arlequin. Les portraits de Bruant, Rodolphe Salis, de Rictus par Steinlen sont à citer également. Aucun de ces artistes n’avait atteint les réalisations de Daumier, de Gill et de Lautrec, mais il n’y avait pas là une raison de ne pas accepter la partie, même si elle était difficile. Delannoy devait la gagner.

Le travail d’équipe à deux est bénéfique s’il y a entente parfaite. Ce fut le cas pour Méric et Delannoy, duettistes du portrait, Il y a peu d’exemples de collaborations de ce genre ayant duré trois années pleines. Elle cessa par le décès de Delannoy.

Pendant 150 semaines, les deux hommes, quoique l’un et l’autre de caractère difficile, menèrent en complet accord leur tâche, se ruant littéralement sur le patient qu’ils avaient choisi et animaient. C’était en général un « ennemi » : Clemenceau, Viviani, Briand, etc. Cela facilitait tes choses sans doute.

D’où l’unité de l’ensemble. Quand Henri Fabre eut l’idée de créer Les Hommes du Jour. il envisageait la réussite sur le plan de l’actualité. C’était un organe de combat, une sorte de boutique de jeu de massacre, comme dans les baraques de fêtes foraines, mais on veillerait à n’y pas donner de coups pour rien. On partait avec un programme bien étudié et l’on était décidé à le suivre.

Victor Méric a conté dans le numéro consacré à Delannoy à sa mort que l’artiste les avait quelque peu laissés soucieux : Quand nous eûmes, Fabre et moi, soumis notre projet à Delannoy, l’artiste approuva et promit son concours

dit Méric. Mais Delannoy était un homme du Nord, peu enclin à l’exubérance de l’enthousiasme. Il réfléchissait

.

Nous étions, avoue Méric, assez inquiets. Il nous fallait, pour le premier numéro destiné au

.Grand Flic

Clemenceau, un dessin vigoureux, acerbe, mordant. J’avais fait le possible pour texte. Quand Delannoy, quelques jours après, revint avec son carton et exhiba la fameuse tête de mort, nous trépignârnes de joie. Avec un dessin semblable, c’était le succès assuré. Ce fut le triomphe. La gueule de Clemenceau tirée à 25 000 s’enleva comme du petit pain

Clemenceau furieux, se jura d’avoir l’artiste au premier tournant qui se présenterait. Il devait être parmi les plus attentifs des lecteurs à suivre la publication dont il avait été la première victime. Dans les numéros 2 et 3 : Hervé et Jaurès, le dessinateur et le biographe se montraient d’un aimable abord. Ils se remettaient au franc jeu de massacre dès le n°4. C’était Édouard Drumont ; il était de bonne prise. Les biographies de G. Hervé et de Jaurès laissèrent indifférent le « Grand Flic ». Il comprenait le « jeu » du trio : il l’avait joué avant eux, quand il était de gauche... Après Jaurès, la gueule de Drumont, le bouffeur de Juifs au sourire roublard, puis celle du Général Picquart, autre roublard, sans sourire celui-là. Ex-Dreyfusard comme son ami Georges qui l’avait appelé à son côté, au ministère, ce Picquart qu’on avait vanté comme un héros s’appliquait à démontrer qu’on s’était trompé sur son courage. Ensuite, c’était Falières. Président de la République, un poussah poussif ventru comme le bœuf gras des chars de fête. Puis Rochefort, encore un homme qui avait berné le populo et Déroulède, le bon patriote. Il ne voulait tromper personne, lui, aimable et portant beau ; il n’était pas avare de ses saluts, il se découvrait devant les drapeaux des lavoirs.

Après lui, M. Combes, puis Rochette., le fameux Rochette. Qui était-il ? Le finassier ou le financier Rochette ? On n’en sait guère plus aujourd’hui sur lui qu’on en savait il y a trois quarts de siècle.

M. Clemenceau haussait les épaules mais restait aux aguets. Il a toujours su attendre. Hé hé ! le prochain numéro sera le bon... Ce numéro annonce la biographie du Général d’Amade. Il jubile : On va rire. Ce sera à nous de jouer..

. Et l’imparfaitement nommé Clemenceau (il n’est ni clément ni sot) grimace, tout à sa haine. Quatre mois se sont écoulés depuis qu’il a reçu son camouflet de bonne année. Voilà l’heure de la monnaie à rendre. Le numéro a paru. Magnifique, plus beau encore que celui qui lui était consacré. Le Général « pacificateur du Maroc » est représenté en boucher sanglant et le sang dégouline de lui, d’un beau rouge.

Ah ! fait Clemenceau, on attaque l’armée ! Les apaches de l’armée... !

Les sieurs Delannoy et Méric furent appelés pour répondre devant la justice du crime de lèse-Patrie. Ils eurent chacun un an de prison et 3 000 F d’amende.

Clemenceau avait pensé et espéré que leur incarcération gênerait les deux prisonniers dans la marche de leur travail, mais l’un et l’autre avaient pris la précaution de préparer des articles et des dessins pour parer aux accidents possibles et il n’y eut pas de surprise au cours de la publication.

Par contre, Delannoy tomba malade au point que ses camarades de geôle démarchèrent auprès du directeur de la prison, Méric et un prisonnier d’Action Française lui exposèrent le sérieux du cas, si bien que Delannoy fut libéré aussitôt. Le malade n’en devait pas moins décéder de son mal qu’avait aggravé le séjour de quatre mois qu’il fit à la Santé.

Tant qu’il put, Delannoy garda ses collaborations. En octobre 1910, la Justice se rappelait de nouveau à lui pour un dessin paru dans le Pioupiou de l’Yonne. Ce journal publiait tous les ans un numéro unique. C’était une feuille antimilitariste qui était destinée aux recrues lors du départ de la classe. C’était rituel depuis plusieurs années. Ce dessin le fit inculper pour « injures à ’armée ».

Ce que pensent les mères

disait le dessin qui avait une légende plus tolstoïenne que provocatrice. Mon petit, disait la mère, vaut mieux nous revenir assassiné par les morticoles galonnés qu’assassin de ses frères dans une grève

.

On avait l’œil sur l’anarchiste.

Mais il était très malade et allait sur sa fin. En décembre, il entrait a l’hôpital, à Saint-Raphaël. Le 9 avril, il en repartait pour Paris, dans un état qui était si grave que le médecin appréhendait une issue fatale en cours de route. Il put rentrer chez lui, avenue du Maine, mais le 5 mai, il mourrait.

Sans contester l’importance de la collaboration de Delannoy à l’Assiette au Beurre, on est amené, si on la confronte avec celle des Hommes du Jour, à se demander si ce n’est point dans cet hebdomadaire que l’artiste s’est manifesté le plus personnel.

Jusqu’ici, on n’a pas envisagé le cas Delannoy sous cet angle, et cet angle est sans doute celui qui conviendrait.

Il donnerait à l’artiste sa place, une place de premier plan.

Voyons cela ensemble.

Delannoy donna aux Hommes du Jour environ deux cents grands dessins, les portraits compris et une bonne trentaine de croquis et croquetons égayant les textes (comme en-tête ou cul de lampe) dont aucun n’était bâclé (scènes de rue, de cirque, notations paysannes, etc.).

Parmi les pages insérées dans les numéros du 16 octobre 1909 au 28 février 1910, bon nombre d’entre elles peuvent compter parmi les meilleures de son crayon : je n’en note que quelques-unes : Qui sera le père ?, Nos Magistrats, A Ivry...... Coucou..., Civilisation, syphilisation, etc.

Il y a aussi la série Une Saison à la Santé, publiée du 14 janvier 1911 au 11 mars, plus de trente portraits des hôtes de la prison quand l’artiste y était hébergé. A côté des caricatures d’Hervé, de Victor Méric, d’Ernest Reynaud, le gérant des Hommes du Jour, d’Eugène Merle, d’Almereyda, Delannoy campait les collègues d’extrême-droite qui partageaient l’hôtellerie avec eux, mais là aussi pour raisons politiques : Maurice Pujo, Marius Plateau, Real Del Sarte, André Gaucher, etc. Quelques têtes de gardiens, celle du coiffeur et de M. le Directeur, etc.

Mentionnons aussi les huit couvertures qui ne sont pas des portraits L’Avarie et le 606, Les Sabotages, Les Liquidateurs, Mouches et Mouchards, Les Mastroquets, La Bande Rothschild, Les Ventres dorés, Le citoyen Chonoc.

Et ce sont les cent cinquante portraits qui vous requièrent et retiennent. Il convient de nous arrêter sur cette collection unique de dessins-charges, paraissant en une suite ininterrompue durant cent cinquante semaines et que seule la mort arrêta.

Nous sommes obligés de convenir que nous nous trouvons devant une œuvre admirable. Ces cent cinquante couvertures des Hommes du Jour du début de 1908 à la fin de 1910, constituent en quelque sorte Panthéon de la Belle Époque, celle du septennat de M. Fallières.

Autour de la tête de mort de Clemenceau qui ouvrait cette boutique, Delannoy rénovait une vieille idée du dessinateur Nadar avant qu’il ne se fixât photographe et qu’il avait baptisée le Panthéon Nadar.

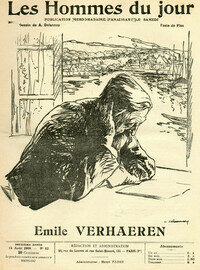

Là, dans ce nouveau Panthéon, vont défiler les vedettes de toutes sortes que fournissait l’actualité qui était extrêmement riche... l’actualité politique, littéraire, artistique, judiciaire, religieuse, scientifique, etc. toutes les activités ! On verra aussi bien L’aviateur Blériot que le chirurgien Doyen et l’autre chirurgien légal M. Deibler. L’étranger y déléguera ses plus remarquables représentants M. Roosevelt, Léopold II, Nicolas II, Alphonse XIII, même Le Pape. La politique domine, on s’en doute. Il y a les arrivistes et les arrivés. C’est à la fois le « pour tous les goûts » et le « tout à l’égout ». C’est un riche éventaire. Voici Briand, Viviani, Lafargue, Gérault-Richard, Barthou, Laffere, Rochefort, le Général Picquart, Pelletan, Combes, le sénateur Bérenger, Pichon, Lockroy, Zévaès, Édouard Drumont, Jules Guesde, Marc Sangnier, Naquet, Ribot, Pressensé, Georges Leygues, Labori, Méline, Augagneur, Paul Déroulède, Deschanel, Coutant d’Ivry, P. Biétry l’homme des « jaunes », Millerand, Cambon, Cochery, d’Amade. Ch. Benoist, l’Abbé Lemire, Dujardin-Baumetz, etc., etc. Et les écrivains, les meilleurs et les pires : Tolstoï, Gorky, Maeterlinck, Descaves, H. de Régnier, Rictus, Urbain Gohier, Brieux, Séverine, Bloy, Porto-Riche, Verhaeren, Mirbeau, H. Bataille, Jules Renard, Courteline, Donnay, Claretie Barrés, Bourget, Rostand. Et les artistes : Guitry, le sculpteur Rodin, Antoine, Sarah Bernhardt, Gémier, Saint-Saëns, Forain, etc.

Il y a dans cette galerie une vingtaine de privilégiés : militants syndicalistes et anarchistes amis des deux montreurs de phénomènes. Le peintre Luce, G. Yvetot, Jaurès, Cipriani, Ferrer, Kropotkine, Pataud, Griffuelhes, Pouget, Malato, Jean Grave, Allemane, Edouard Vaillant, Charles Albert, Sébastien Faure, Paul Robin. Ajoutons le Pelloutier des Portraits d’hier. Ceux là sont dessinés, non caricaturés. Les portraits sont bons. Certains sont des réussites absolues, inattendues, comme le Jaurès, le Cipriani, le Griffuelhes, Allemane, Grave et Vaillant. Certes dans cet ordre de dessin satirique, il n’est pas demandé à l’artiste d’être bon pour les sujets qu’il a à nous présenter. Au contraire, plus il sera méchant, rosse et féroce, plus il satisfera le client, car contrairement à ce que croyait et tenta de nous faire admettre J.J. Rousseau, l’homme n’est pas né bon et rien ne fait supposer qu’il puisse être apte à le devenir...

Donc si Delannoy a eu le succès qu’on est obligé de lui reconnaître, c’est parce que son crayon avait des envolées critiques sévères et cruelles parfois. On pourrait appeler critiques certaines de ses charges, une belle quantité de ses charges devrait-on dire.

Souvent, l’espèce de rosserie qu’il déploie saute aux yeux au premier regard. C’est le cas pour les dessins suivants — je n’en cite que quelques-uns : Drumont, Barrés, Pichon, Claretio, Arthur Meyer, Pierre Merlou, Labori, Leygues, Combes, Lépine, Millerand, Viviani, Briand, Ribot, Simyan, Barthou. Doumer, Biétry...

D’autres se lisent moins vite : J. Reinach, Augagneur, Bunau-Varilia, Dujardin-Baumetz... Contrairement à la plupart des collections similaires, il n’y a pas de déchet dans ce vaste ensemble. Cela tient du tour de force, car Delannoy est sans doute le seul avec André Gill à avoir réalisé cette performance de toujours réussir le portrait vivant. Certes, il y a de très bonnes caricatures signées Cham, Uzès, Moloch, Le Petit, Nadar... C’est une vraie joie que feuilleter les amusants croquis de Sem, de De Losques, de Cappiello. Ils avaient le sens du détail, ils savaient deviner ce que voulait cacher le défaut de la cuirasse, mais, comme Forain, ils se montraient pus méchants qu’ils n’étaient. Leur dessin satirique était du jeu d’escrime et non du combat et l’acceptation de faire du portrait d’actualité soumettait l’artiste à suivre cette actualité et non à l’étudier en la regardant en face. C’est ce qui explique le choix presque automatique que les dessinateurs ont fait des événements de la vie. C’est de l’art mondain. Quand le crayonneur rompt des lances, c’est à la remorque d’une toquade politique et les campagnes se désamorçaient avec la même facilité qu’on se jetait dans l’arène. L’affaire Dreyfus fit illusion un certain temps. Il n’en reste que l’espèce de dialogue entre le Psst... ! de Forain et Caran d’Ache et leur adversaire H.-G. lbels et le Sifflet.

Vingt périodiques se succédèrent dans le combat politique, mais il n’y a qu’avec les Hommes du Jour que la formule d’André Gill fut reprise. Elle réussit et elle tint si bien que Fabre, au bout de huit mois, augmentait le nombre des pages : une espèce de supplément littéraire cherchait à s’imposer, profitant de la bonne marche du brulot initial. Succès là encore et les Hommes du Jour devenait une vraie revue, tout en gardant la même présentation. Méric y gagnait quelquefois d’avoir une page en plus. Cela restait la revue de Delannoy. C’était le dessinateur qu’on suivait, comme autrefois on achetait La Lune et L’Éclipse pour André Gill.

Le dessin satirique pourtant n’était qu’un pis-aller pour Delannoy qui avait rêvé être peintre. On a quelques toiles et aquarelles de lui. Il en a dit souvent son regret, mais la vie était là, impérieuse. Il la fallait gagner au jour le jour. Quelques paysages témoignent d’une ferveur qui eût voulu se dépenser. Plusieurs lithos des Temps Nouveaux et certaine double page de La Petite Ville. Le chemin de Halage

dans l’Assiette au Beurre eurent été des absolus chefs-d’œuvre peints à l’huile. Comme peintre, il se fut situé aux côtés de Pissaro et de Maximilien Luce, ce Luce si affectueusement campé dans les Hommes du Jour.

Henri Guilbeaux qui était un des intimes de Delannoy, rappelait les dernières visites qu’il lui fit et évoquait les projets qu’il continuait de nourrir. Il lui parlait de ce qu’il envisageait de faire. Il voulait illustrer les deux œuvres les plus belles du poète belge Verhaeren : Les Campagnes Hallucinées et Les Villes Tentaculaires. C’était alors qu’on l’emmenait dans le Var. De retour, peu après, toujours alité, il parlait de travaux à entreprendre quand il irait mieux.

Dix jours avant de mourir, il était encore dans ses projets :

Il regardait sa puissante affiche inachevée pour la Guerre Sociale et, avec la confiance d’un enfant, il disait à Guilbeaux dans quelques jours, je serai à Béthune et après quelques mois je la finirai. Il ponctuait cette phrase d’ironie, mais il croyait bien qu’il se relèverait. Et nous quittait le 5 mai 1911

.

Il s’éteignit, écrit Gaston Raïeter, à fa tombée de la nuit, comme pour profiter encore d’une journée de clarté. Sa chère femme, seule à son chevet, lui ferma les yeux... car on avait éloigné sa petite Madeleine

.

Je laisse la plume à Raïeter et recopie quelques lignes de l’étude que je lui avais demandée en 1946 pour ma revue Maintenant.

La mort de Delannoy eut un écho douloureux. Une foule d’amis, de militants et d’inconnus se retrouvèrent consternés, comme d’une catastrophe imprévue.

Les humoristes Hansi et Zislin qui avaient été emprisonnés en Alsace, les artistes indépendants, vinrent fleurir son cercueil, apporter leurs condoléances.

(...) Il fut inhumé à Béthune, sa ville natale. Suivant une tradition vieille de plusieurs siècles.

La Confrérie des Charitables

[2] le porta jusqu’au cimetière. là-bas, en bordure du canai où il se promenait dans sa jeunesse en quête de croquis

Raïeter rappelait que si Delannoy était devenu le grand caricaturiste que l’on sait, ce fut un peu par hasard. S’il le resta, précisait-il et la remarque est importante, ce fut par la nécessité d’apporter aux siens la nourriture quotidienne.

Mais ce qu’il préférait, ce qu’il aimait plus que tout, c’était peindre. Nul doute qu’il y eut acquis un joli talent, le peu de toiles que l’on connaisse en sont la preuve éclatante. Hélas, sa production picturale est rare, il exposa peu et seulement au Salon des Indépendants où le portèrent ses sympathies. On y remarqua

Portrait d’Enfant

(1903), Pierre Maquaire Mineur

(1904), L’Homme au Foulard bleu

(1904), des vues d’Étampes (l’église) et des paysages des Flandres, de Bruges, de Boulogne...

Ce sont des œuvres d’une large facture, lumineuses, aux bleus personnels, rudes parfois, dans un détail de composition, aux roses nacrés, délicats. C’est aussi une tache chromée jetant son éclat de soleil dans un paysage embrumé des campagnes du Nord, c’est encore la vaporeuse atmosphère des canaux flamands. Elles sont la possession de quelques collectionneurs qui ont su et distinguer la beauté et sa valeur. Mais comme on voudrait, en souvenir de ce camarade si sensible et ayant tant souffert, les retrouver un jour, ces toiles face à quelques-uns de ses admirables dessins.

[3]

C’est un peu ce qu’ont tenté ici les camarades du Vent du Ch’min avec la présente initiative.

Voir en ligne : Itinéraire - Une vie, une pensée - n° 12 - 1er semestre 1994 - Henry Poulaille [PDF]

| Programmes de Radio Libertaire du 14 au 20 juillet 2025 | Programmes de Radio Libertaire du 4 au 10 août 2025 |

[1] J’ai tenté plusieurs fois d’attirer l’attention sur cet artiste et ses dessins de la Calotte, revue anticléricale très vivante en 1912-1913, qui n’a rien de commun avec la Calotte que sortit une vingtaine d’années après l’ex-illégaliste Lorulot.

A. F. Mac Delmarle donna pendant la guerre-de 14-18 quelques dessins dans le Rire Rouge et la Baïonnette, quelques-uns des rares dessins valables de ces années. Il donna aussi un numéro spécial de la revue de Paul Reboux : la Charrette, sur les profiteurs de la reconstruction dans le Nord. Depuis, Delmarle, ami de Kupka, suivit ce peintre dans l’abstrait. Il y avait sans doute des possibilités que ne donnait pas le dessin de combat et il ne fit rien pour rappeler les œuvres révolutionnaires de ses débuts. Je signale quand même l’existence du collaborateur de la Calotte d’avant 1914. Ses dessins de couverture étaient splendides et, quoique gosse, je savais apprécier ce que je voyais.

[2] La Confrérie des Charitables existe encore. Elle date de la peste de 1188 (Note de H.P.)

[3] Gaston Raïeter, dans Maintenant n°3, juillet 1946.

PARTAGE NOIR

PARTAGE NOIR